アオダモの雌木に成った雌花(両性花)の開花から散っていく過程を見て行きます。

花の色の見比べたり、サイズを図ったり、雌しべの違いが分かります。

そして種子になって行きます。

このコラムでは若い種子まで見て行きます。(成果になった種子は別のコラムで書いています)

次に、雌花(中性花)を摘んで並べて比べて行きます。花は『芽出して間もない若い花』と『受粉後の花』を見比べます。

ついでに芽出して開いたばかりの葉っぱも並べて見てみます。

※アオダモの両性花をここでは便宜的に雌花とも標記しています。

アオダモ雌花(中性花)の開花過程。春の開花から、枯れていくまで。

4月上旬、雌木にアオダモの花がさきました!(今回は受粉を取り上げるので、雌木を基本に掲載して行きます)

毎年、開花時期は若干違いはありますが、毎年4月のほぼ同じ時期です。

雄木と雌木の開花時期も概ね同じです。

桜のようにだいたい毎年同じ時期です。

受粉するタイミングなので、同時期なのは、当然と言えば当然ですが。

ただ、少し日当たりなどの温度差等でアオダモの開花時期も違います。

違う木や同じ木の花芽の場所によって、花芽が開くタイミングが変わります。

日陰の場所では1週間くらい開花が遅く時期ずれがあるので、受粉の時はそれぞれ雄木と雌木の開花のタイミングの一致が必要ですね。

他のコラム(記事)でアオダモの花は5年に1回書いていますが、植わっている環境により、開花の頻度が変わるようです。

庭木では毎年咲くことがよくあるようです。

そのアオダモの個性や咲かすコツもあるようですが、普通に育てると咲く年と花の数が少ない年もあります。

全体に花が咲いたアオダモ

稀に花だけが木全体に真っ白になるくらい咲くこともあります。

↓このアオダモ(雄木)。1年だけでしたが、まるで生命力を使い果たすような咲き方でした。

いつもは、葉が芽出す枝まで咲いて、それはもう圧巻でした。

全力を振り絞って子孫を残そうとしているようです。

植替え後などに、生き残る為の生命力だったのでしょうか。

あるいは、雌木が近くにあることが分かるのでしょうか?何とか子孫を残そうとしているのかもしれませんね。

次の年以降はこのような姿はありません。

普通に花と新芽が同時に出て、先端は花、そして途中に葉が付くというよくある花が付いています。

雌木の花芽から芽出しているところ

元に戻って雌木の咲いていく様子を見て行きます。

花芽から芽出してほんの少ししか時間がたっていないアオダモですね。

若々しいです。

若花から盛花の頃のアオダモ雌花(両性花)

見頃の雌花です。

まだ若い花で両性花の雄しべの色にまだ少し黄緑色が残っています。

花の色としてはとてもキレイな時期です。

下の写真では、まだ雌しべも雄しべも色が薄いですね。

芽出して3日くらいまでの若い花という感じです。

花が咲きに咲いて少し後から周りの葉も出て来たところです。葉は茎のような緑色です。

枝になるにはまだまだ出たてで弱々しくしく感じます。

この年の芽出した枝の伸びは良かったですね。

夏しっかり光合成して、秋から冬の間に養分を貯め込んで春に一気に芽出しました!

毎年ですが、①しっかり光合成する。②水を適量吸収する。③病気をしない。④根からも栄養をとることが大切ですね。

花芽や葉芽から芽吹きの時期で長さが約30センチくらい伸びます。

葉もまだやわらかくフニャフニャの状態です。

花びらの大きさを計ってみた!

アオダモ雌花の花びらを測ってみました。

長さで概ね7~8ミリメートル位ですね。

あまり間近でみることはないですね!

雌しべや両性花の雄しべが付いています。

雄しべは先にもやしのように黄土色の豆のように付いています。

雌しべは上の写真では見にくいですが、ミョウガのようなピンク色の長い羽根か、スプーンのような形のひらひらしているものです。

他の雄木の花粉で受粉するといい種が出来ます。

ちなみにアオダモは風媒花になります。

雌花を下から見上げてみた!

開花してからを花を見上げてみました。

下から見ても、雄木の開花とあまり違いがわかりませんね~。

よく見ると、雌しべが黒く目立つように見えます。

木の高い場所では、人の視力では見えづらいですが、低い場所では違いの分かる人にはわかりますね。

横から花を見て観察するのも、バックが真緑の若い葉でとても若々しくイキイキして良いですが、見上げてみるのも青空が背景なら、より自然で爽やかさを感じますよ!

アオダモを見るには、この時期だけの1~2週間だけの贅沢です。

葉が落ちると葉っぱが育って少し『わさわさ』していきます。

合わせて受粉していれば、種子のかたちが出て来ます。

春先の受粉後は種子の長さが短くて、日向は赤味がかった色、日陰は薄い黄緑色です。

カメラの露出の関係もありますが、葉も薄緑色ですね。

アオダモ雌木の花弁(両性花)の枯れ始め

枯れ始めてきました。

花弁が茶色くなってきて花がフニャフニャしたり、落ちて行ってます。

雄しべの先端は残って黒くなって来ています。

雌しべも若干赤味がかった色から茶色くなって来ています。

花びらがなくなるとたいぶ寂しくなりました。

もう花の時期も後半です。

同時期ですが、葉の影に隠れた花。日当たりが少し悪かった分、少し花のサイクルが遅いです。

次の花はたくさん花が付いた花芽です。

いっぱい種子が付きそうです。

受粉して、これから種子の形にだんだんとなって行きます。

葉が育ってきてしかっりしてきて、枯れた葉と色のコントラストが出て来ましたね。

葉が先端の一枚を除いて、左右対称の出ています。

花が咲く数も花芽によって違います。

花芽から新芽が噴き出してきたところ

花芽が開いてきたところを撮ってみました。

こちらも注目して見ると面白いですね。

しばらくすると殻が剝がれ落ちて行きます。

こうやって枝が伸びて行きます。

受粉後、1週間後

受粉して1週間が経ちました。

もうすっかり花びらが落ちました。

この間、雨がふったりしましたので、花弁は落ちています。

下の地面は落ちた花弁で茶色い塊がいくつかあります。

掃き掃除をすればすぐにキレイになります。

花が散ったあとも雌しべが目立っています。

葉もキレイな緑色です。光合成するために大人の葉になって行きます。

アオダモの葉は成木は先っちょが細くなります。

苗木は丸い葉になることも良くあります。

雄しべも緑色で少し残っています。

しばらくすると雄しべも取れて行きます。

葉っぱに花弁が付いています。そのうち、雨で流れて行きます。

陽光に照らされた花後と葉です。

のんびりとしていて、まだまだ新緑です。まだ4月後半です。

種子の形になって来ました!

下の写真では、早く種子の形になった雌しべです。

上の写真から約1週間で、種子のようになって行きます。

一番成長の早い種子ですが。

明るい表情に感じるアオダモの雌木のゴールデンウィークの頃です。

これからこのような種子の状態がしばらく続きます。

中身がしっかり育ってほしいですね。

雌木の雌花(中性花)を写真で見比べる

雌花を採取して見比べます。

バックを白にして、色目が分かるようにしています。

雌花の時期がずれて開花した花を見てみます。

花が開いて間もない若い雌花

まだ花が開いて間もない花で全体に黄緑色です。

花が白くなる前に、葉と一緒に丸まっていた花芽の中から開いたタイミングで採取しました。

花の部分もまだ緑色が残っていて若葉のような黄緑色ですが、これから色が抜けて白色になって行きます。

雄しべもまだ黄緑色です。

雌しべも赤味が出る前で、黄緑色が残っています。

雌しべも12~13本くらいありそうです。

ここに連なって種子が成ります。

アオダモ雌花の受粉後の花

花びらは真っ白になりました。

ちょうど見ごろくらいのタイミングの雌花(細かくはアオダモは両性花です)です。

花によって日当たりの良い場所や育ちの良かった場所の芽から、開いて咲いていきます。

写真の花は、最盛期の花です。白いふわふわ細い花のひとつひとつが1センチ弱くらいです。

バックが白いので花の白色が同化してわかりづらいですね。

花弁が大きく開いています。

前の若い花と見比べると、花弁の一枚一枚が大きく開いてボリュームが出て来ています。

若い雌花と育った雌花を並べてみた!

並べてみました。左に若い雌花、右に最盛期の雌花です。

パッと見で、花弁の色や開き方の違いが一目瞭然ですね。

5日~1週間くらいの開花時期のタイムラグです、

雄木の開花の時期も概ね同じですが、少しずれながら少しづつ咲いた方か、種の保存のためにはいいのかもしれませんね。

どちらも雌しべが12~13本あるようですね。

秋になって沢山、種子が成っていて欲しいものです。

葉も横に並べてみた!

花と葉を並べて見ました。

花はひとつの花芽から下の花茎がひとつとして、12~14本くらいでているイメージです。

葉も花の下に付いています。

大きさは花のサイズと同じくらいです。まだやわらかく薄い葉です。

葉も2~3倍くらいの大きさに育っていきます。

夏に向かって厚みもしっかりついて大人の葉になります。

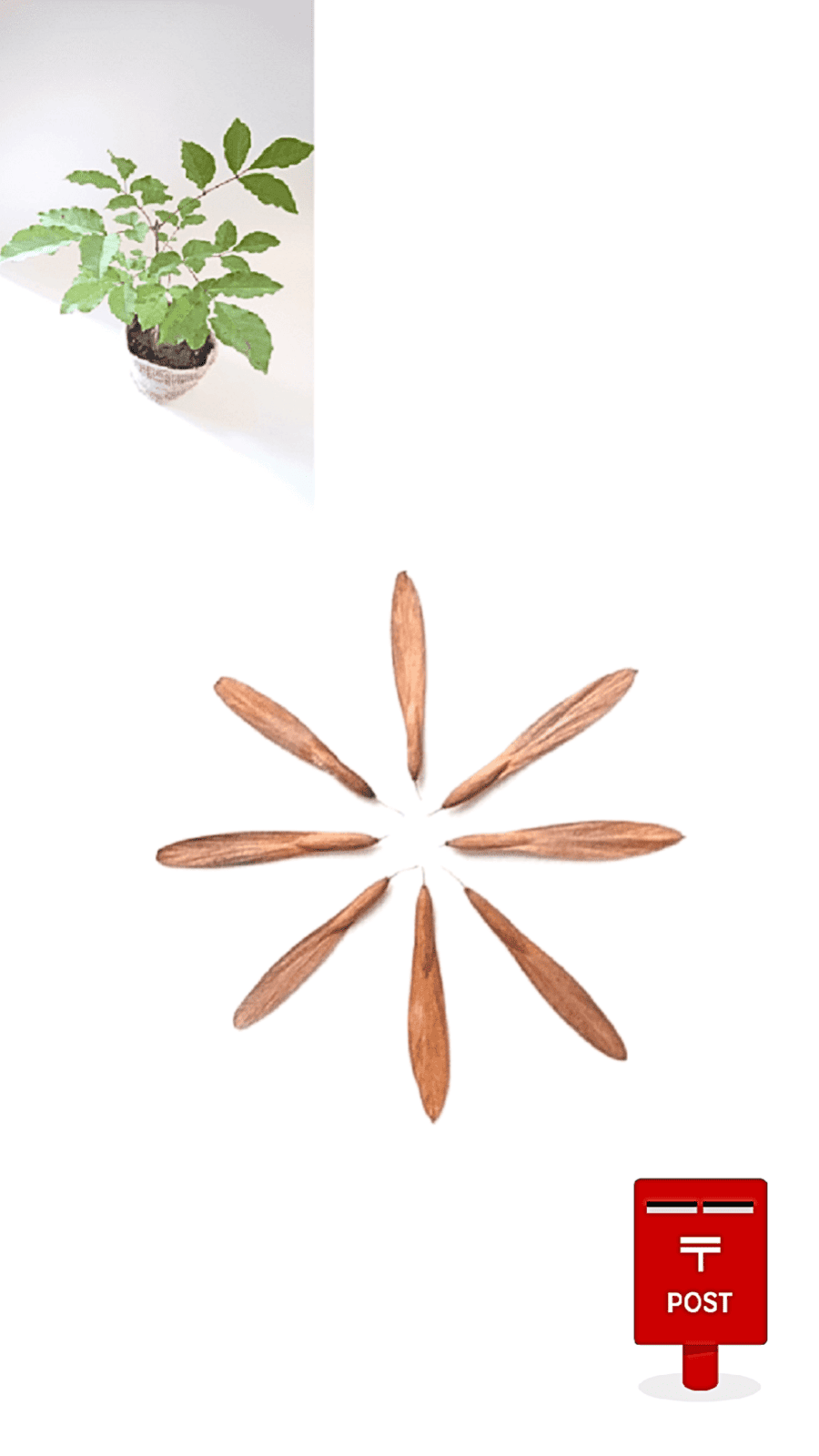

種子との大きさ見比べ!

次の写真は、種子と見比べです。

植わって、芽が出なかった種を並べて見ました。

2.5~3センチくらいの似たようなサイズです。

アオダモの種子と並べてみると両性花や雌しべとの大きさの差が分かります。

雌しべから種子への10倍以上の大きさになって行くんですね!

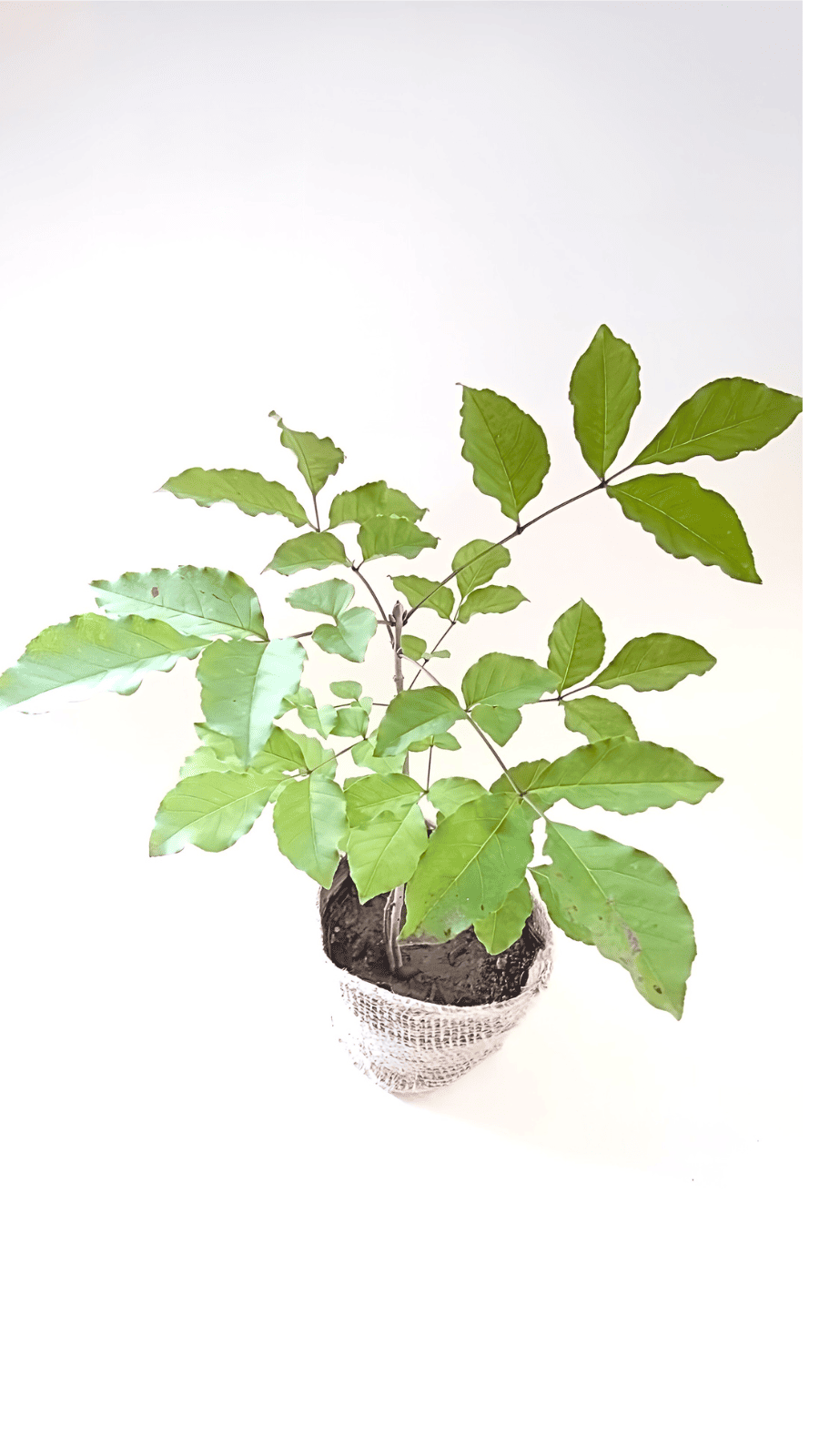

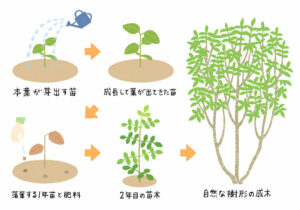

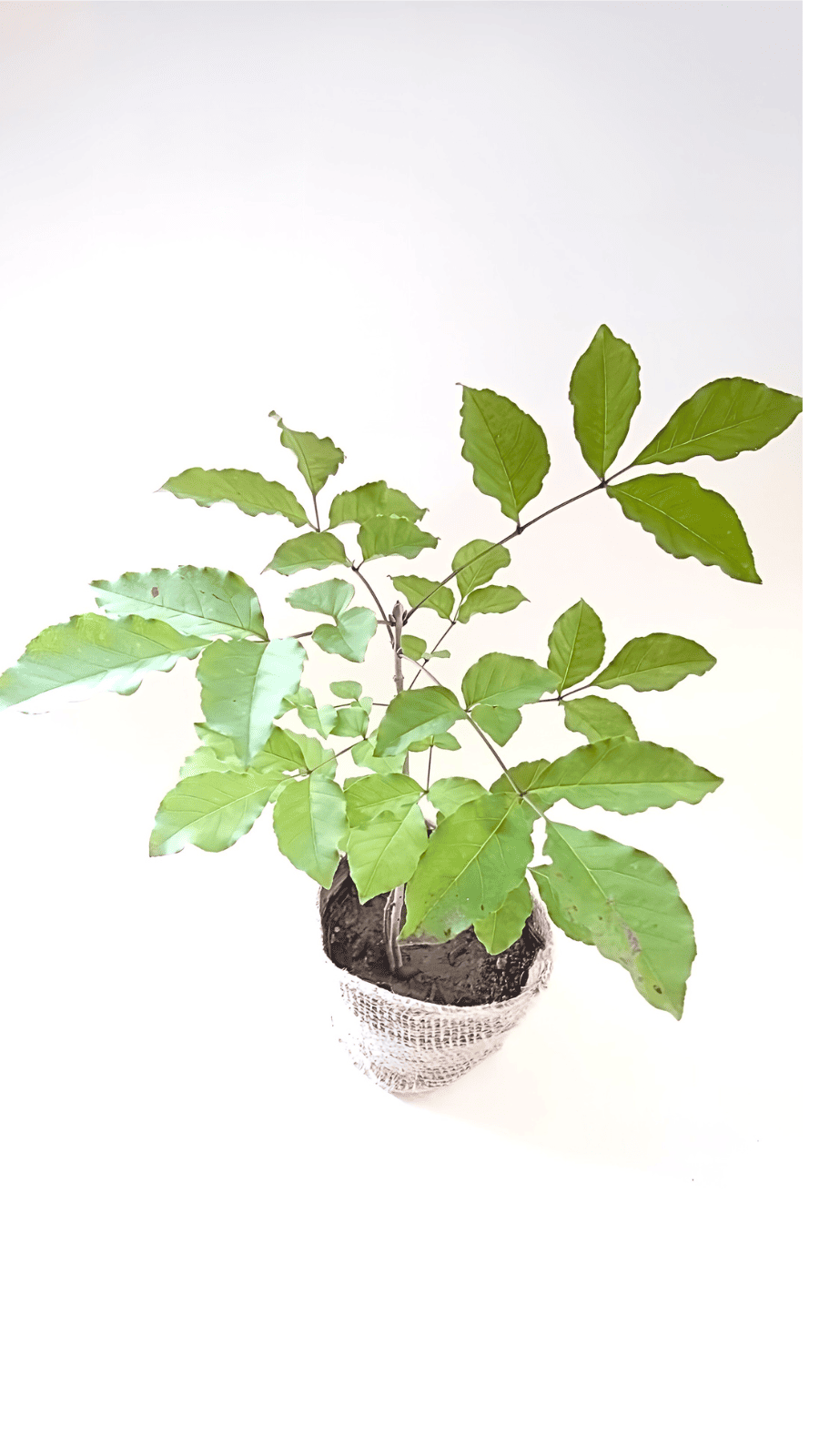

アオダモの成長と特徴

アオダモの同時期の葉の状態も見ておきましょう!

緑色がきれいですね!

花が終わる頃の葉色が一番きれいです。

葉が開いてきれいなカタチになりました。

葉っぱの見本のようですね!

アオダモは自然な樹形がキレイですが、葉もわさわさと沢山付き過ぎずに少し梳いたようなボリューム感です。

まだ頼りなさが見える葉ですが、葉脈も見えますね。(一部早速、虫に食われています)

アオダモは幹や枝も細く、葉自体も薄く、色が薄めで全体に細かったり、うすかったりとしなやかな佇まいが美しいのかもしれませんね。

この写真ではわかりづらいですが、樹形は自然樹形が美しく、幹も細くて、幹色も灰色と茶色のまざったような色です。

白樺は白い幹だと思い浮かびますが、青も奥底にあるようないくつかの色が折り重なったような自然な色です。

家のメインのシンボルツリーとしても人気ですね。

雑木の庭でもやはり主木として一番映えますね。(主観です)

種子は葉の間から目立つ部分に出ていますね。

秋には葉の前に茶色い種子が数珠つなぎに成ります。

ぶら下がるので、札を下げたようなという表現が適切かもしれませんね。

秋にはどこかのアオダモで種子を見つけられるかも??

あまり街角で見かけたことはありませんが、見上げてあれば観察して見て下さい!

ここまでお読みください、ありがとうございました!

※おまけ

アオダモの小さな種子です。

赤茶色になっている種子は日光を受け、色づいていますが、先っちょに小さな段階の種子が付いています。

気を付けて見ていないと見かけないので写真をアップしました。

これから大きく育っていきますが、同じ花でも少しづつ成長段階が違うんですね。

種子のページは他にあるので、種子が見たい方はそちらを見て下さいね!

630ピクセル-1.png)