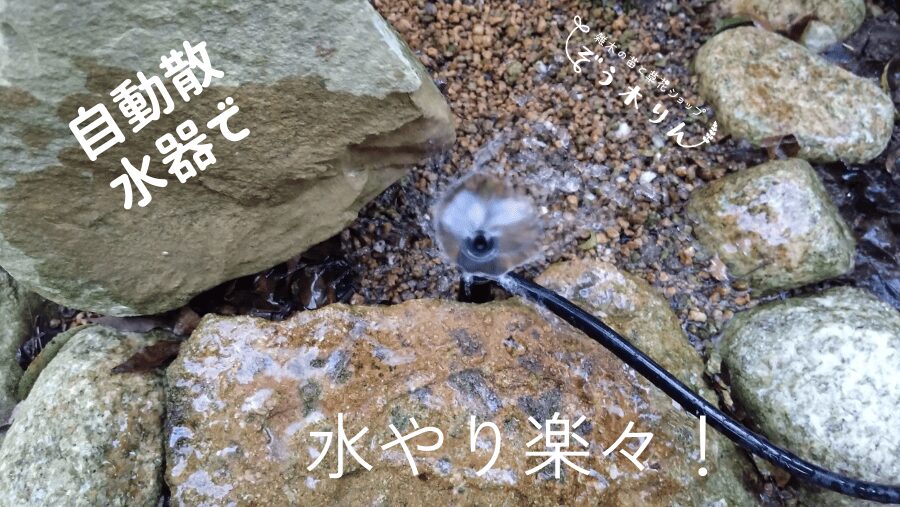

かんたん水やりの自動散水装置で使ってみた!家庭菜園でも使えます!

毎日の庭の水やりが、自動散水栓を使うと断然、楽になります!

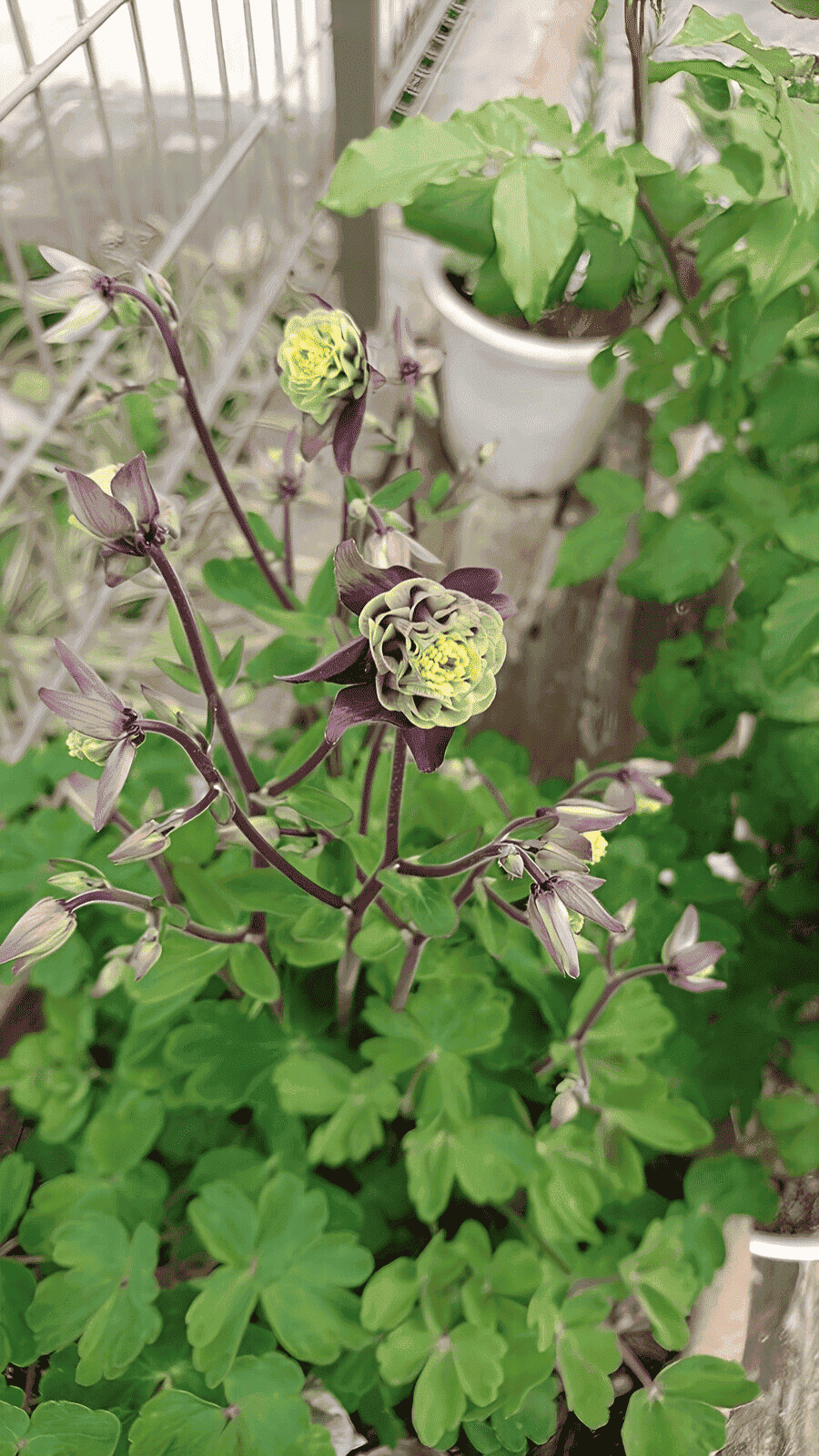

花や植物を育てると特に暑い夏は、朝と夕方に水を散水しますね。

ここ最近の夏は、長く暑い時期が続きます…

そんな時この自動散水装置はとっても水やりが楽になり、花や苗木の植物だけでなく、お野菜を育てる時にもとっても手間が省けます!

毎日の決まった時刻に、決まった時間の水量が散水出来ます。

水をまく場所も自分で必要な場所を決められて、水の噴射方法(周りにクルクル、下方にシャワー、滴りポタポタなど)も選べます!

とても自由度があり便利です。

ポットスプリンクラーで植物やまきたい範囲によって、水やりの方法を変えて選びます!

自分の育てている植物の合わせて水の飛ぶ範囲や、噴出の向きや強さを選びましょう。

一日に何回水やりするかも設定出来ます。

ここでは株式会社タカギ 様の簡単水やりシステム『自動水やりタイマー・自動水やり機』などを使って紹介していきます。

自動散水装置のここがいい!メリット5選

なんといっても毎日の水やりが楽に!

説明不要と思いますが、やはりホースリールやジョウロでの水まきがとても楽になります。

水が足らない箇所をサッと水まきすることで簡単になります。

其々の場所の水量を変えたい時は、ボットスプリンクラーの噴出口のプラスチックのカバーをひねると水量が変わります。

横に広がって散水するものや、下を向いて狭い範囲に噴出するもの。

また、ポタポタ滴るものなどあります。

下は冬に入った11月下旬の写真です。

旅行や留守がちな時にしっかり散水!効果てきめん!

旅行や留守がちな時、庭の草花・果樹・野菜の水やりが心配!ですよね…

そんな時の強い味方です!

数日の時にしっかり散水されるので、枯れにくいです。

ポットの数や配置によって水が届きにくいところはありますが、水が必要な植物の近くに設置すると効果的です!

暑い夏でも勝手に散水してくれます!楽~~!

そう!

夏の暑い日は、水やりが億劫な時がありますよね…

朝はまだしも、夕方の暑い時間や残暑の頃は水やりが億劫になりがちです。

そんな時にも大活躍!

まだ気温が上がらない朝に自動散水と、加えてしっかりホースで水やりして、夕方が自動散水にまかせちゃえ!

これで楽が出来て、熱中症対策にもなりますしね!

園芸ライフや家庭菜園が更に楽しめちゃいます!

長い距離(ホース)でもしっかり水を噴射

自動散水装置から30m近いの延長ホースでも水がまかれます。

結構、距離があっても水圧が落ちにくい印象です。(場所や条件によります)

延長ホースの途中にスプリンクラーの数が多いとやはり水圧は落ちるのでしょうが、あまり感じません。

水量がいつも同じ。管理しやすい!

毎回水量が同じなので、あとで自分で水やりして、水分量を調整出来ます。

稀にポットスプリンクラーからの水量をチェックします。

旅行や留守がちな時に、時に暑い夏には、とても強い味方です。

自動散水装置の設置と使い方

設置の手順

①水栓に自動散水装置をジョイントさせて、延長ホースを水まきしたい場所に引きます。

②延長ホースから必要な場所に幾つかのポットスプリンクラーを分岐し、設置します。

③設置したら、水やりの時間や頻度をセットします。

④水の出方を見ながらポットスプリンクラーの水量を調整します。

自動散水装置の使用例

自動散水の便利な使い方について話をしています。

.png) 沢

沢.png)

.png)

.png)

.png)

.png)

.png)

.png)

.png)

.png)

.png)

.png)

.png)

.png)

.png)

.png)

.png)

.png)

.png)

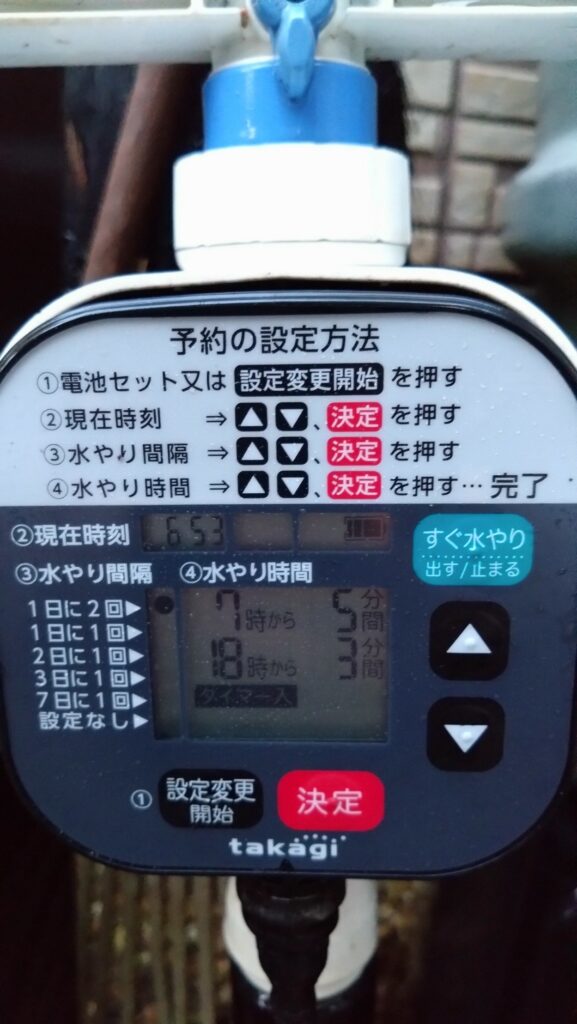

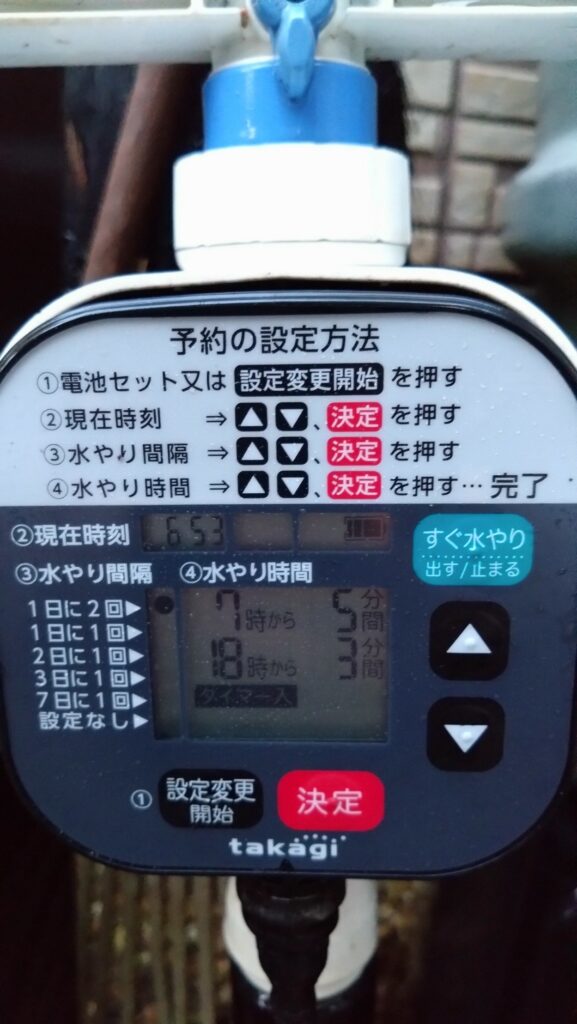

水やりタイマー設定の仕方

自動水やりタイマーの設定は簡単!

操作面の決定ボタンと▲▼ボタンの3つを使って設定します。

下の写真の赤い決定ボタンと黒い背景に白い▲▼のボタンです。

時刻、一日の散水回数、時間をセット!

まず、最初に乾電池(単四:4本)を入れて画面表示が点灯するか確認します。

最初は時刻をセットします

決定ボタンと▲▼のボタンで何時、何分の順番で設定していきます。

ちなみに、電池は体感では1年以上持ちます。季節の変わり目に操作するくらいで、あまり動かしませんので。

散水する時刻を合わせたら、散水の回数を設定して行きます。

散水の回数

散水回数の設定は表示板の上から1日2回から7日に1回まであります。写真で確認できます。

時期(夏季、冬季)に合わせて好きな頻度に合わせます。

1日2回であれば、その頻度の表示の横に●がくるように▲▼ボタンで●を動かし、設定ボタンで決めて行きます。

次に散水する時刻を決めます

例えば、1回目は朝7時に設定、続けて散水の時間(分数)を矢印ボタンと決定ボタンで合わせます。

1回目の設定が完了したら、2回目の散水時刻と分数を続けて設定していきます。

2回目は夕方18時に3分間にしました。

冬に入る時期の設定なので、もうしばらくすると7日に1回でもいいかもしれませんね。

夏は散水の時間を10分間にしたり時間を延ばします。

3分岐ニップルで蛇口を分岐させて接続

下の写真は立水栓に手洗い用とホース用の蛇口が2つ付いた水栓です。

自動散水装置のタイマーは下のホース蛇口に取り付けました。

.png)

.png)

.png)

.png)

.png)

.png)

.png)

.png)

.png)

.png)

.png)

.png)

.png)

.png)

.png)

※自動散水装置とホースを同時に使うと水圧はやはり若干落ちてしまいます。

.png)

.png)

.png)

.png)

.png)

.png)

くんだね。

.png)

.png)

.png)

.png)

.png)

.png)

次は散水用の延長ホースとポットスプリンクラーのセットだね。

ちなみに下の写真は雨が降った時に、散水されないようになる感知器です。

散水ホースのジョイントとポットスプリンクラーへの分岐

散水用の延長ホースのジョイントです。

延長ホースの長さが10mくらいなのでそれ以上に延ばしたい時は、ジョイント用具でホースを繋ぎます。

ジョイントでしっかりとホースをねじ込んでビッタリ繋ぐので、水漏れしたことはありません。

ホースは目立たないように塀や壁の角添いに這わせます。

隅っこなんで、あまり気になりません。

庭の植物の裏などを通すとより目立たなくなります。

下の写真は庭の水切り用の溝の中を這わせました。

こうすると歩いて踏んだり、邪魔になったりしません。

角の接続も見た目がしっかり納まるようにコーナー用があります。

出隅、入隅も使えます。

壁際もこんな感じで目立ちません。

↓このような場所に設置すると日々の水やりの手間が省けます。もちろん、時間のある時にはしっかり水を補う日も作ります。

水漏れなど、点検できるように露出させておきます。

ホースから分岐で水を取り、ポットスプリンクラーを土に挿す

散水ホースから、ボットスプリンクラー用の分岐ホースを取り付けます。

散水延長ホースのジョイント部に分岐のホースを付けます。

ホース直径が6mmくらいです。

この部分から散水するスプリンクラーへ水を供給します。

下の写真は鉢植えの裏に散水ホースを配置して目立たないようにしています。

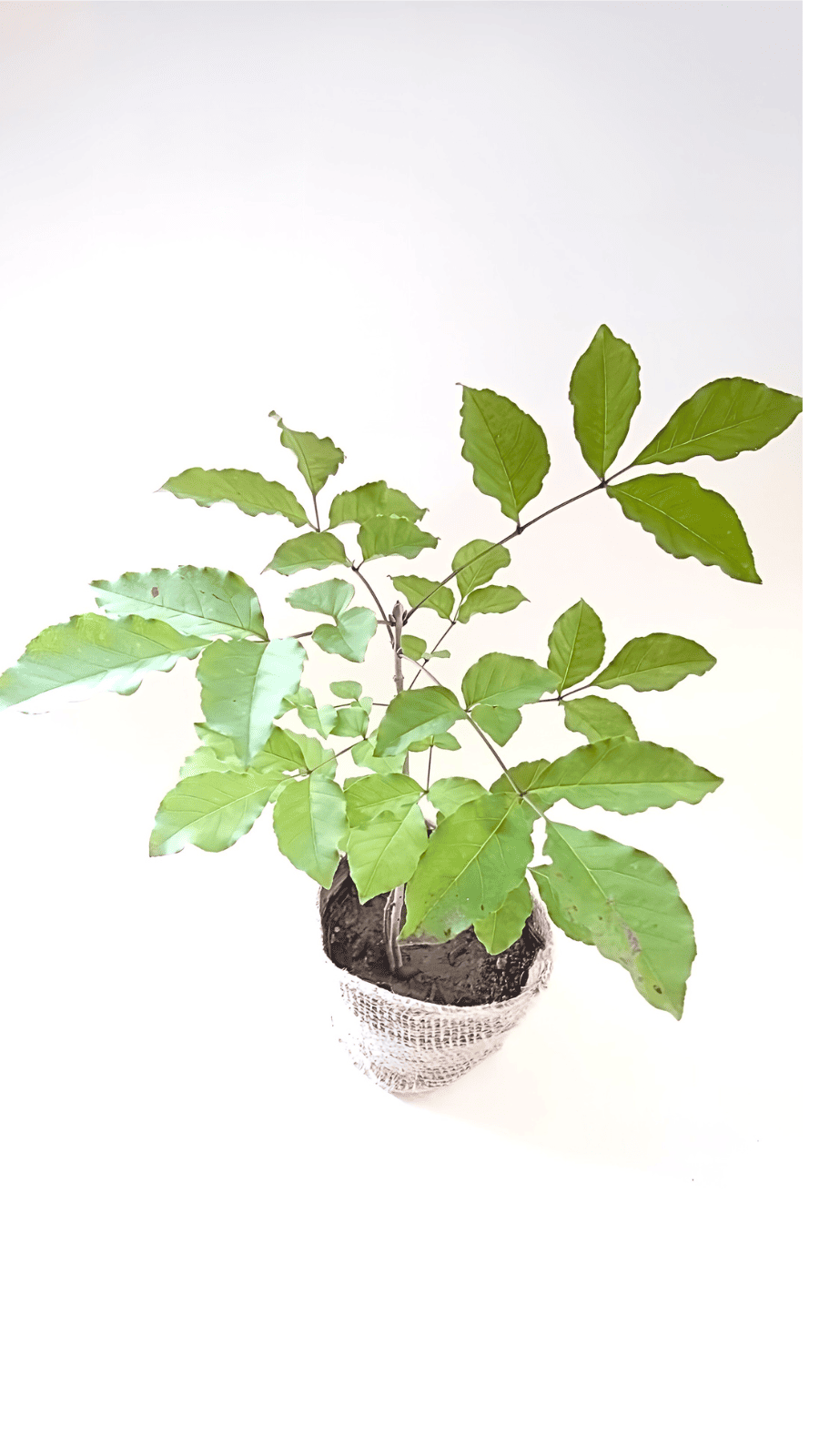

鉢植えは地植えに比べて、水持ちが悪いので自動散水は留守の時など助かります。

ボットスプリンクラーを土に挿して散水

植物の近くのまきたい場所にポットスプリンクラーを設置します。

水を勢いよく出すと半径30cmくらい水がまかれます。

下の写真では噴水のような形で丸い輪のように水が出ていますね!

特に水分を必要とする性質の草花や樹種の近くにスプリンクラーを配置しました。

次の写真は、植物をまとめて植え付けるコーナーで、全体的に水まき出来るように、ポットスプリンクラーを2か所に配置しました。

花が咲く場所などもれなく散水されます!

一瞬をとらえた写真ですが、水輪が見えます。

遠くまで飛ばしますが、まかれている水の量はそう多くはありませんので、一定の時間を噴射させます。

下の写真は水を噴射させていないポットスプリンクラーです。

石の脇に目立たないように土に刺してします。

下の写真では育苗箱の中にポットおいて、そこで育てています。

ポットスプリンクラーがしっかり噴射して小さな苗でも育ちまます。

暑い夏では水やりが必要になるので、旅行などの不在時の強力な助っ人になりますね。

これがあれば、枯れずにサポートしてくれます!

下の写真のように鉢植えでもポットスプリンクラーを問題なく利用できますね!

回るポットスプリンクラーですが、鉢の中に納まるように水勢を調整します。

回るタイプは結構、勢いがよく外まで飛び散るんです…

周りにも少し水がまきたい場所ではちょうどいいですね。

次の写真は水が下だけに局地的に出て飛び散らないタイプのボットスプリンクラーです。

鉢植えの場合は植木鉢の外に水が出ないので、こちらもありがたい一品です!

スプリンクラーの形は用途やお好みで選びましょう。

自動散水装置のまとめ

最後に自動散水装置のまとめてみましょう!

・水やりが楽になり、なんといっても手間が省けます!

・旅行や留守の時に水をまいてくれるので、気兼ねなく旅行を楽しめます!

・夏の暑い時期でおっくうになる時も、水やりを省力化できます

・まんべんなく場所ごとに水やりできて、水量も一定です。

・比較的と水道から遠い場所でも、延長ホースで散水できます!

自動散水装置の紹介は以上になります。

今回も最後まで読んでくださいまして、どうもありがとうございました!

630ピクセル-1.png)